我が国 日本において【法医学】は、医学の中で独立した学問領域となっています。

具体的にみると、医学全体を束ねる学会である“日本医学会”にある143ある分科会のひとつです。

※画像はWikipediaより(↑はNo.136までですが、現在は143分科会となっています)

…

とはいえ、おそらくこの分科会の中でも、会員数でいうと法医学会は少数派…。

しかも、医師に限定すると、更に少なくなるのが現状です。

これは人手不足が原因なのか、これが結果なのか、それとも両方なのか。

何にしても、「もっと法医学者が増えてほしい」というのが、現場の声であります。

…

さて、メディアでもいろいろと悪い意味で取り上げられる法医学ですが、

実は学問としては、世界的に見ても頑張っている方なのです。

- 法医学が独立した専門領域である(↑の通り)

- 法医学を専門とする学術雑誌がある

- 国際学会もたまに開かれる

かつては、“血液型”などのテーマで世界を牽引していたこともありますね。

…

それでも時代は流れ、現状は先の通り…。

何とか若手法医学者を増やすための抜本的手段が必要です。

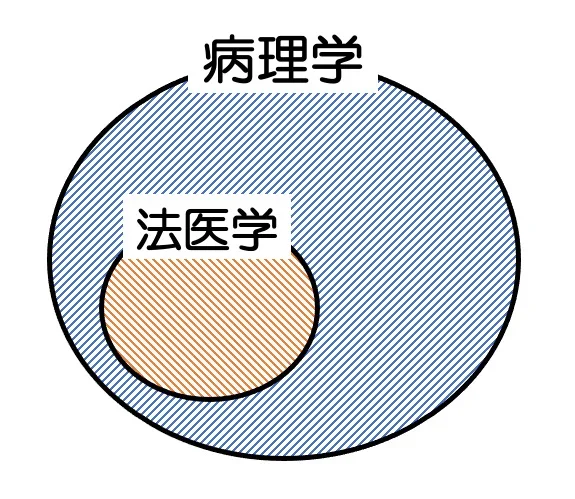

そこで私が思い描くのが『法医学を病理学のサブスペシャリティとしての再編する』という方法です。

調べてみると、アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアなどでは、法医学は病理学のサブスペとして存在しているようです。

まぁ、現実的にはカリキュラム的な問題点や、既存のシステムの維持が困難なことから、日本において実現は困難だと思うのですが。。

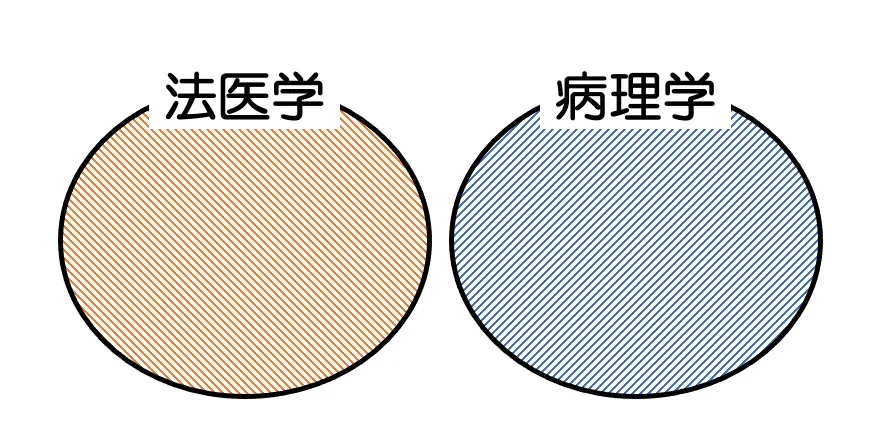

ですが、世界に目を向けてみると、日本のように法医学が独立した専門領域ではなく、例えば病理学のサブスペシャリティのような扱いの国も多々存在します。

今回は、【法医学が独立して存在する場合】と【特定の専門分野のサブスペ(特に今回は病理学)】のメリット・デメリットと考えてみたいと思います。

…

…

法医学が独立して存在する場合

メリット

- 専門性が高まりやすい

- 専門教育がしやすい

- キャリアが明確になる

- 地位を確立しやすい

メリットでいうと、何と言ってもやはり【専門性がより強まること】ですね。

サブスペシャリティとなると、文字通り“サブ”という位置づけなので、どうしてもインパクトは弱くなってしまうと思います。

また法医学に直結する教育ができるので、がっつりと専門教育がしやすいです。

独立していれば、「法医学になりたい!」と思えば、その看板を掲げている教室の門を叩けばよいので、キャリアも築きやすいですよね。

…

デメリット

- 教育体制の構築が難しい

- 全国で一律の教育水準を保つのが難しい

- キャリア変更が大変になる

- 人手不足になりやすい

専門性を高めると、教育にまとまった人手が必要になる一方で、もし人が集まらなければ、、、どんどん負のスパイラルにはまってしまいます。

これらデメリットは、まさに今の日本が陥ってる状況ですね…。

ひとたび法医学に足を踏み入れば、アルバイトを除いて臨床から離れてしまうため、

後で気が変わって、改めて臨床に出戻るというもやや難しくなります。。

“人手不足”については、後ほど詳しく書いていますので、ここでは割愛しますね。

…

…

では、法医学が病理学のサブスペシャリティとして存在する場合はどうでしょうか。

法医学が病理学のサブスペとして存在する場合

メリット

- 病理学の基礎知識が担保される

- 臨床病理医の教育カリキュラムを生かせる

- キャリア変更が柔軟になる

- 臨床医学との連携がしやすい

この場合、病理学を学んだ上で、法医学に進むことになるので、当然法医学者が皆、病理学の基礎知識を持っていることになります。

法医学でも、病理学の知識は必須となりますので、これはかなり理にかなっています。

日本では、すでに病理医養成カリキュラム(専門医課程)が確立していますから、その教育水準もしっかり担保されています。

専門医機構に則っていますので、万が一別のキャリアに行きたくなっても、「病理学→(他の)臨床医」は「法医学→臨床医」よりも比較的ハードルは低いはずです。

また法医学に比べると、同じ病院内に存在する病理医の方が、他の臨床医学との連携も格段にしやすくなります。

…

デメリット

- 法医学の専門性が薄まる可能性がある

- キャリアプランが長くなる

- 病理業務との両立が困難となる

- 法医学の中立性の担保が難しくなる

デメリットは、やはり病理学の中の一領域となるので、専門性が薄れる可能性が高いですよね。

法医学に病理知識は活かされますが、だからといって、病理知識だけあれば法医学をやっていけるわけではありません。

改めて、法医学の教育を受ける必要があります。

従って、教育水準を今と同じに保とうとするのなら、単純に病理学を学んだ後に、また法医学を一から学ぶ必要があり、

結局は、キャリアプランが長期間に設定されてしまうことなります。

また病院中心の病理業務と、死因究明中心の法医業務は、働く場所も内容も全くの別物です。

もし両立して業務をこなそうと思っても、中立性の観点も含め、現実的に困難でしょうね。。

…

若手法医学者を増やすにはどちらが適しているのか?

では、法医学者を増やすにはどちらが適しているのでしょうか?

冒頭、私は「サブスペとしての法医学」を【若手を増やすための抜本的手段】と言いましたが、果たしてそれはどうなのでしょう?

私自身は、「現状(医師の大多数を占める)臨床医の中で、法医学は殆ど目立っていない」と感じています。

なので、「病理学のサブスペになることで多少は目に触れる機会が増えるのではないか?」

もっと言うと、「目に触れる機会が増えることで、法医学に入ってくれる医師も増えるのではないか?」と思っています。

しかし逆に、『ダイレクトに法医学』ではなく『病理学→法医学』というコースになることで、法医学者にモチベーションのある若手医師が減少する可能性も考えられます。

そういったことまで考えると、結局「若手を増やす」という意味では、両者のどちらに分があるのか?は正直わかりません。。

…

…

まとめ

以上、今回は「法医学は独立した専門領域であるべきか?サブスペでもよいか?」と題して、両者のメリット・デメリットをみてきました。

正直、病理学のサブスペになるにしても、やはり「病理医と法医の業務内容が違い過ぎる」というのは大きい気がしました。

日本において法医学をやるなら、病院ではなく大学内で働くことになりますし、鑑定業務や出廷の可能性を考えると、病院業務は基本的にこなすことは不可能です。

また前述の、病理医のサブスペとして法医学が存在する諸外国も、結局すでに法医学として独立したシステムが出来上がっており、“実質は法医学独立”みたいな形で成り立っているようです。

そう考えると、今すでに独立している日本の法医学の位置付けを変える意義は無さそうですね。

おい、本末転倒

ただし、教育という観点においては、現在の法医学の教育システムには多くの問題(例. 「大学ごとに教育水準にバラツキがある」など)があることは確かです。

もっと教育する機関を集約したり(もちろん、教育の後の働く場は全国でバラツキのないようにしなければならない)、オンラインを利用した全国共通の教育システムを構築するなどの対応は必要だと思います。

なんとか、なんとか改善をば、、、頼むーッ!!