最近チャットGPTが流行ってますよねー。私なんか課金までしちゃってますよ!笑

…って、それはAI [Artificial Intelligence] 人工知能ですね。

そうではなく、今回のテーマはAi [Autopsy imaging] 死後画像検査です。

皆さんは「Ai」と聞いて何を思い浮かべますか?

もしかしたら、海堂尊さんの小説で「Ai」という言葉を知った方もいるかもしれませんね。

今回は、死後画像検査、通称「Ai」について、法医学的な観点から解説していきます。

…

そもそもAiとは何なのか?

現状はどのような状況なのか?

法医学にとってどういう位置づけなのか?

そして、これからAiはどうなっていくのか?

これらの疑問に答えていきます。

※この記事内では表現を【Ai】で統一します。

…

Aiとは?

Aiとは、Autopsy imaging の略称で、日本語では「死亡時画像診断」と呼ばれます。

Ai(オートプシー・イメージング=死亡時画像診断)とは、CTやMRI等の画像診断装置を用いてご遺体を検査し、死因究明等に役立てる検査手法です。

日本医療安全調査機構HPより

一言で言えば、【ご遺体への画像検査】と言えるでしょう。

…

Aiの呼び方いろいろ

実は、この「Ai」という呼び方には、ちょっと複雑な経緯があります。

臨床医の先生方が中心になって広まったため、臨床の現場ではかなりポピュラーな言葉です。

しかし、実は「Ai」は和製英語であり、海外では通じません。

まぁ、そもそも全世界共通の言葉がないのが問題なのでしょうが。

細かな定義の違いはあるでしょうが、死後画像検査を表す英語表現は、私がパッと思いつくだけでも↓みたいにたくさん出てきます。

- Autopsy imaging → 和製英語

- Postmortem imaging → 世界中では最も一般的か?

- Postmortem CT / Postmortem MRI → 撮影機器をより明確にした表現。実際の論文はこれが多い印象

- Virtopsy / Virtual Autopsy → スイスとか欧州の一部の法医学者が使ってるイメージ

- Digital Autopsy → 死後画像の出始めにチラッと言われた? 今はめっきり…

- Forensic Imaging → 殆ど見ない

以上のように、世界では様々な呼び方がされています。

法医学の先生の中には「Aiって何なのよ?」と、悪い意味で首をかしげる先生もいるくらいですよ。

私自身は「別に呼び方なんて、伝われば何でもよいでしょ派」ですが。笑

とは言っても、ここは世界に合わせるべきなのかもしれませんねー。

「Ai」は短くて良い感じですが、和製英語ではやはり少し違和感がありますし。

また、日本語の「死亡時画像診断」についても、法医学では死亡直後に画像検査をするケースは少ないため、「死亡時」という表現が少し気になります。

個人的には、

日本語:死後画像検査

英語:Postmortem imaging

で統一したら良いじゃん?と思ったりします。

…

法医学におけるAiの現状

令和4年時点で、死後画像検査機器を持つ法医学教室がある都道府県は【27都道府県】です。

逆に言うと、まだ多くの法医学教室では死後画像検査設備が導入されていません。

青森県、山形県、栃木県、埼玉県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、山口県、徳島県、高知県、佐賀県、宮崎県、沖縄県

これらの県では、法医学教室に死後画像検査設備がありません。

もちろん、病院にはCTがたくさんありますが、法医学専用のCTとなると違ってきます。

…

令和4年におけるAiの実施件数については、全国で合計【18249件(刑事)】【26件(交通)】【77件(海保)】で、全て合わせても、年間2万件弱にとどまっています。

一方、解剖件数(※病理解剖を除く)は【18724件(刑事)】【3356件(交通)】【179件(海保)】の、合計で年間2万件強です。

つまり、【解剖数>死後画像検査数】ということになります。

意外です

まだまだ後述する「解剖するならAiは不要」という考え方が根強いのかもしれません。

…

法医学におけるAiの位置づけ

前述のように、現状では【解剖数>死後画像検査数】となっています。

臨床医の先生の中には「死後画像検査の方が、侵襲も少なく手軽で、遺族からの同意も取りやすいのになぜ?」と思う方もいるかもしれません。

確かに、死後画像検査は解剖に比べて遺族の心理的ハードルは低いと思います。

しかし、法医解剖はそもそも遺族の同意は不要です。

そのため、侵襲の少なさや遺族の同意は、解剖を行うかどうかの判断にはあまり影響しません。(もちろん、法医解剖であっても侵襲は少ない方が良いですし、遺族の理解を得ながら行うべきです。)

これについては、おそらく病理解剖と混同されているケースが多いのではないかと思います。

実際、病理解剖は2022年で6557件と少なく、死後画像検査実施数の方が多くなっています。

…

…

法医学でAiがあまり行われない理由

では、法医学で死後画像検査があまり行われないのはなぜでしょうか?

理由は様々ですが、下記の6つが大きな原因だと私は考えています。

- 解剖するなら死後画像は不要論

- 検査費がかさむ問題

- 機器の導入費・ランニングコストの問題

- 解剖時の手間が増える問題

- 検査しても法医が読影できない問題

- 検査結果が直感的でない問題

ちなみに、私は【法医学でも積極的にCTを推進すべき論者】です。

どうしても主張がそちらに傾いてしまう点はご容赦ください。

…

① 解剖するなら死後画像は不要論

「結局、解剖するんだから、Aiなんて要らないじゃん」

このような考え方が、正直、捜査機関や一部の法医学者の間にはまだ根強く残っていると思います。

「Aiの有用性は認めるが、解剖すれば明らかにできる」という【解剖至上論】に基づく考え方ですね。

法医学でも「死因究明のゴールドスタンダードは“解剖”である」と声高にアピールしています。

しかし、だからといって「解剖だけしていればよい」という極論に行き着くわけではありません。

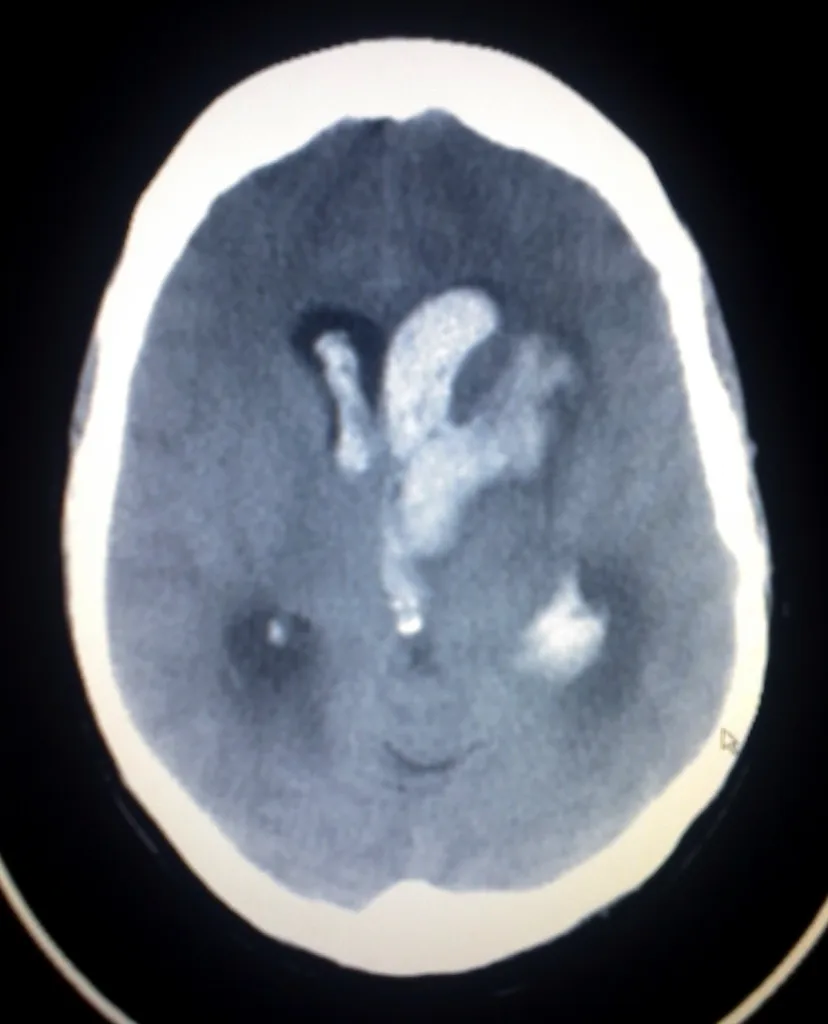

「脳出血」や「骨折」「気胸」などは、解剖よりもAiの方が検出能力が高いという報告もあります。

これらの主張に対して、「死因になるほどの重大な出血や骨折、気胸であれば、さすがに解剖でも気づくので、やはり画像検査は不要」という反論もあります。

確かに、微細な骨折や出血などはCTでなければ分からないこともありますが、死の原因になるほどの重篤な骨折や出血を見逃すことはないでしょう。

しかし、表皮剥奪や皮下出血を伴わない骨折や出血も実際にゼロではありません。

念には念を入れて、「解剖をする場合でもCTを撮影すべき」と私は考えています。

…

② 検査費がかさむ問題

画像検査をすると、当然費用が発生します。

その費用は警察が負担することになるため、「しなくてもよいならしない」という理屈になるわけです。

しかし、ここで重要なのは、“しなくてもよい”というのがどういうことなのか?ということです。

「最低限、死因となるほどの重大な疾患だけ分かればよい」

「微細な出血や骨折までは分からなくてもよい」

このあたりの考え方が、この主張に関係してくるかと思います。

私としては、「微細な所見であっても情報は多い方がよい」と考えています。

…

③ 機器の導入費・ランニングコストの問題

法医学側の視点で言うと、CT機器の導入費やランニングコストの問題も無視できません。

法医学では、病院ほどCT検査の件数が多くありません。

解剖するご遺体の全例でCTを撮ったとしても、1教室当たり年間せいぜい100~200件程度でしょう。

これは、病院であれば1ヶ月で超えてしまう数です。

CTは高額な医療機器なので、導入には数千万円、保守点検・メンテナンス費に数百万円はかかります。

法医学だけでの撮影では、到底ペイしません。

CT機器だけでなく、PC、読影ソフトウェア、保存先サーバーなど、実際は更に多くの費用がかかります。

現状では、実務のためだけにCTを導入するのは、法医学にとって経済的に大きな負担となります。

…

④ 解剖時の手間が増える問題

「CT撮影をすると、解剖開始時間が遅くなってしまう」

これも、法医学者の間ではよく聞かれる意見です。

たいていの法医学教室では、解剖前に別室でCT撮影を行います。

そのため、Aiを実施すると、ご遺体搬送、CT撮影・画像確認の時間が追加で必要になります。

ただでさえ解剖には時間がかかるため、Aiによってさらに時間がかかってしまうのは、法医学者にとって大きな負担となります。

…

⑤ 検査しても法医が読影できない問題

CTを撮影できても、その画像を読影できなければ意味がありません。

特に年齢層の高い法医学者の先生の中には、臨床経験が乏しく、画像読影が苦手な先生もいます。

また、一般的な出血や骨折はある程度読影できても、死後画像読影を専門に学んだ法医学者は多くありません。

私自身も、一人で読影・診断することに不安を感じることがあります。

検査のやりっぱなしは許されません。

検査結果を解釈するスキルがあって初めて、Aiを行う意味があると言えるでしょう。

…

ちなみに、余談になりますが、読影は“医行為”とされています。

しかし、死後画像の読影については、まだまだ議論が浅いです。

「解剖は医行為が含まれ得る」として、広い意味で解剖は医行為とされています。

解剖に対する答弁を要約すると『解剖自体は医行為ではないが、解剖の前後に行われる死亡確認や診断書作成などは医行為なので、医師の関与が不可欠。』ということなので、

Aiの読影に関しても、やっぱり医師が行うべきなのかと個人的には思ったりします。(従って、画像情報だからといって警察が単独で読影を進めることは許されない??)

何にせよ、この議論はAiがこれからさらに普及する中で、議論がより深まっていくテーマでしょう。

…

⑥ 検査結果が直感的でない問題

解剖に比べると、画像検査は検査結果がやや“玄人向け”です。

CTを撮像して、「この高吸収域は〜」「すりガラス影は〜」なんて言っても、警察官にはなかなか伝わりません。

その点、解剖では「ほら、ここ出血しているでしょ」「ここの骨が折れてますよね」など、目で見える形で説明できるため、直感的に理解しやすいというメリットがあります。

警察官の立場からすると、自分たちにも理解しやすい情報の方が、報告しやすいという面もあるでしょう。

『「偉いお医者様が◯◯の所見が見られる」と言ってます』なんて状況では、上司に報告しづらいのも当然です。

「できる限り、自分たちにも理解できる範囲内で進めてほしい」という思いが、捜査機関が画像検査に積極的でない理由の一つではないかと睨んでいます。

…

…

これから法医学でAiはどうなっていくのか?

自分で言っていて何ですが、これは難しい予想です…。笑

ただ、トレンドとしては、やはり法医学専用CTの導入が進んでいくと思っています。

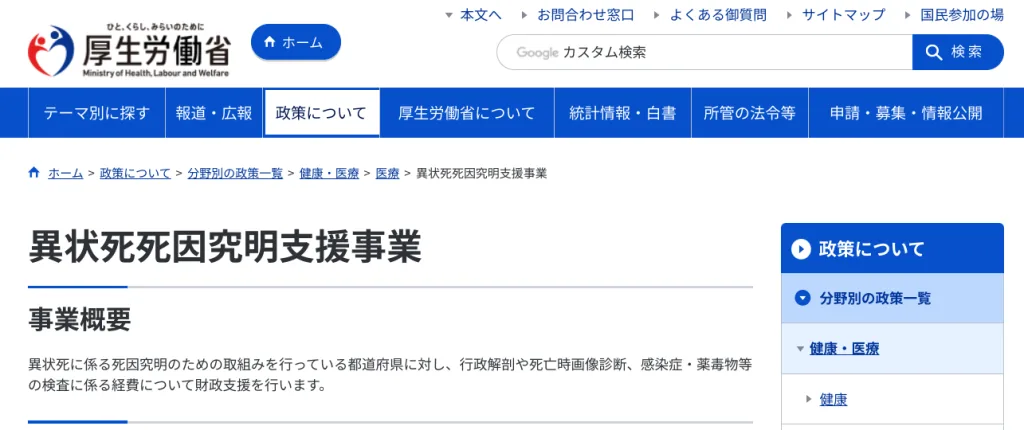

厚生労働省も経済的な支援を行っていますし、最近は法医学に進む若手医師の多くが臨床研修を経験しているため、ある程度の画像読影スキルを持っています。

しかし、前述のように、機器を導入し検査が実施できても、読影できる人材がいなければ意味がありません。

法医学者には、解剖だけでなく、組織学、中毒学、そしてこれからは画像診断学の知識も必要になるでしょう。

法医学に求められる知識は、近年ますます増えているのかもしれません。

私も頑張らないと…。

まとめ

今回は、Aiについて法医学者の視点から解説しました。

法医学においても、Aiの導入状況は大学によって大きく異なります。

積極的にAiを活用している大学もあれば、法医学専用CTがなく、全く実施していない大学もあります。

Aiがこれから全国でどのように発展していくのか、しっかりと見守っていきたいと思います。