しかし、今の国試は治療法の理解まで求められる問題ばかりでした、、、「法医学に来たら無駄になる」とまでは言いませんが、そりゃそこまで勉強したら「その知識を活かしたい」と思っちゃいますよねー。

— 法医学ブログ@法医認定医 (@houigakublog) February 5, 2024

…

第118回 医師国家試験を終えた受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。

どんな手応えであれ、今はゆっくりと羽を伸ばしてほしいですね!

…

さて、私自身も今回の医師国家試験をみたのですが、、、本当に難しくなりましたねー!(私が駄目になっただけ?笑)

今の学生さんがデキる理由がわかる気がしますよ。

私が受験生の頃なんて、とりあえず過去問を演習して「この病気は何ですか?」を覚えるだけで合格できましたもん…。

それが今は、病気が分かっているのはもう大前提で、その上で「この病気の治療法は何ですか?」を問うてきています。

プールされた過去問についても、年を重ねる毎にこねくり回され、どんどん難しい問題へアップデートされていってます…。

なので、医者を目指している方はほんと、できる限り早く医師になることを強くおすすめします。

…

…

法医学の問題はおそらく計6問でした。

やや出題数は増えたように思いますが、連問や画像問題はなく、全て単発の問題でしたね。

内容は賛否両論でしょうが、そこはまぁ例年通りかも知れないです。笑

それよりも私が感じたのが…「このままでは法医学はマズい!」ということです。

…

冒頭に書いたように、近年の国家試験は“診断”のみならず“治療”まで普通に聞いてきます。

大学講義そのものも「臨床医養成」を目標とした内容が増えているようですし、

この傾向は医学教育全体で見られます。

なので医学生も当然、講義を通して【病気の治療法】までしっかりと学び始めていることかと思います。

【病気の治療法】は、臨床医になって当然必要になる知識です。

これを無くして臨床医として働くことはできません、、、そう“臨床医”としては。

…

こう書くと、「えっ?法医学者になったら、病気の治療法に関する知識は要らないの!?」と勘違いする人もいるかと思います。

もちろん、法医学者になった時に、病気の治療法まで理解できていれば、より深い考察ができることでしょう。

臨床のアルバイトもできますし、当然「あるに越したことはない」です。

ですが、実際のところ、臨床で求められるようなレベルまでの治療法の知識は必要ない(はず)です。

実際に、私なんかよりも臨床知識のない法医学者は全然いますし、

何なら、臨床経験が殆どない教授というのもいらっしゃるくらいですよ。

この先の法医学者はわかりませんが、少なくとも現時点ではそういう状況なのです。

…

そう考えると「今まで学んできたことは何だったんだー!」と思う医師が出てもおかしくありませんよね…。

というか、「こんなに頑張って覚えた知識を活かしたい!」と思うのが、医師として普通の感覚だと思います。

そうなった時、やっぱり「法医学の志望順位は今後より低迷してしまうのではないか?」と私は思うのですよ。。

…

別に、元々志望者は少ないのに「法医学の問題をもっと増やせ!」とか、

逆に「臨床の問題をもっと減らしたら良いんじゃ…」なんてことは思いませんが、

将来の法医学を想像すると、暗くなってしまう私なのです。。

…

…

これは法医学だけでなく、社会医学を含む基礎系の領域全体に言える話です。

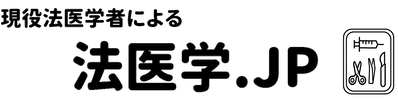

大学院生で見ても、基礎系のMD持ち院生は、臨床系のMD持ち院生の約4分の1です。

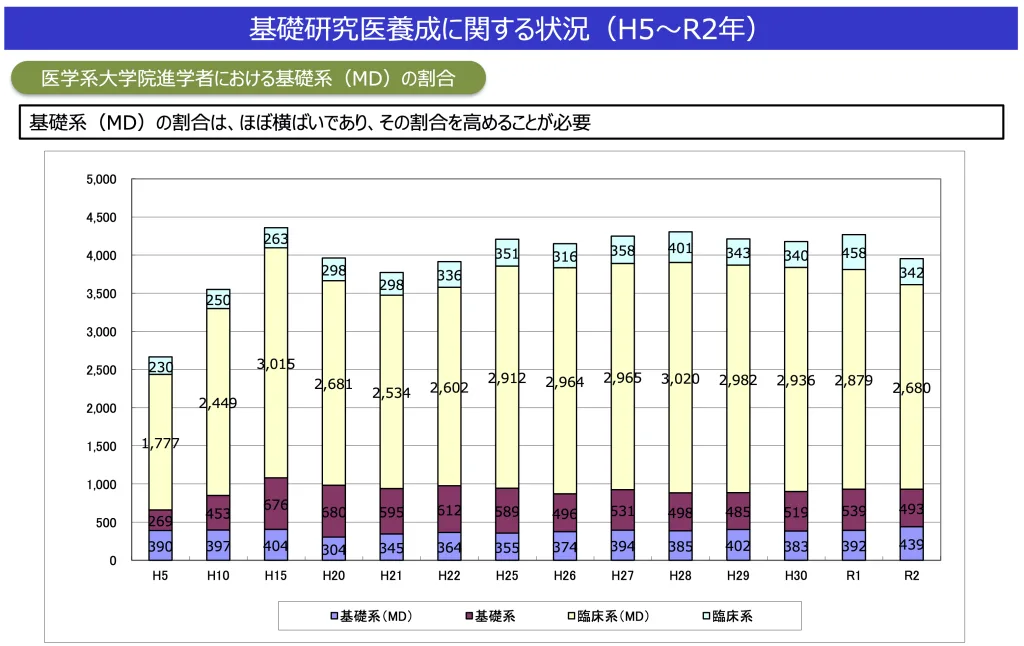

我が国の基礎医学論文数は、世界の傾向に反して年々減ってきています。

我々基礎医学者は今後どうなってしまうのでしょう…。