自分の死に目に会うことはできません。

従って、皆さんが死に接する機会として最も多いのは、残念ながら、おそらく【家族の死】でしょう。

家族の死に立ち会ったことのある皆さんは、【家族の死因】についてどれくらい理解できているでしょうか?

…

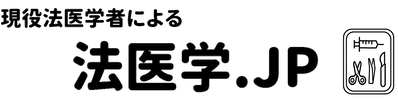

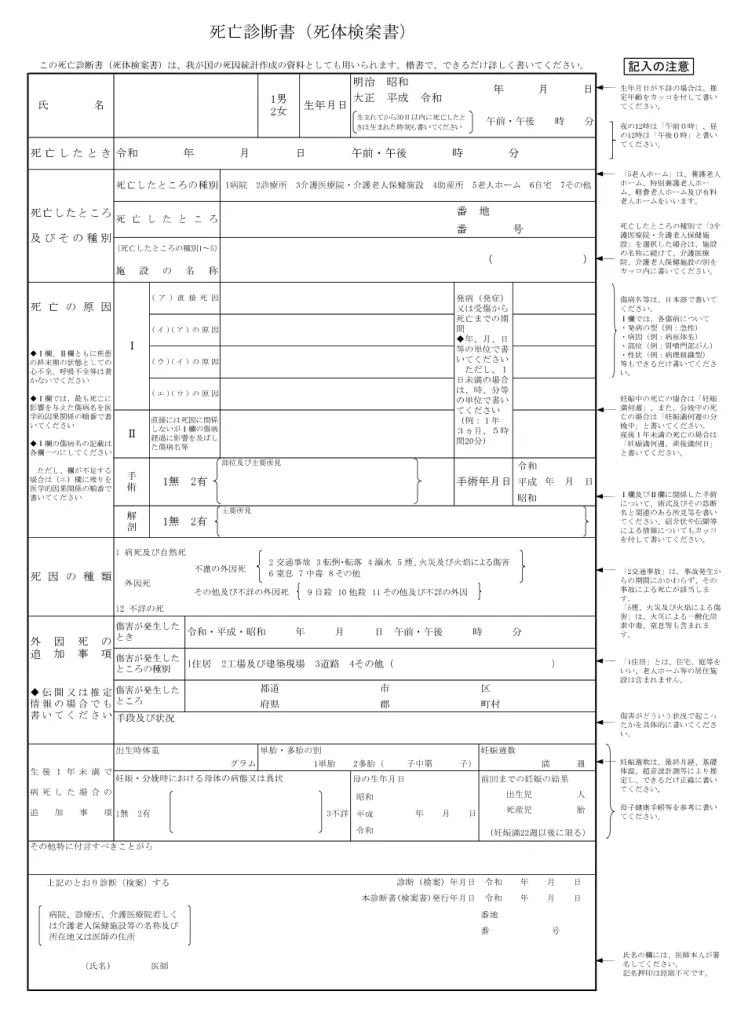

日本では、亡くなったご遺体を火葬するためには、医師が発行する”死亡診断書/死体検案書”が絶対に必要となります。

これは【必須】です。

つまり、“死亡診断書/死体検案書”を無くして火葬することはできません。

ご遺体は必ず最後に医師による診察(=死後診察/死体検案)を受けています。

そこで医師がご遺体の死因を考え、”死亡診断書/死体検案書”を作成しているのです。

…

遺族はその故人の死因について医師から詳しい説明を聞く権利がありますし、逆に医師は、死因について遺族に対して誠実な説明をすべきだと私は思っています。

しかし、遺族の中には以下のような考えを持っている方もいるのではないでしょうか。

「亡くなってしまったんだし、今更詳しく知ったところで意味がない」

「これ以上、故人の死について考えるのは辛い」

「そもそも診察してくれた医師が誰かわからないし」

これらの疑問や不安に対して、家族の死因を詳しく知ることの重要性を考えてみたいと思います。

この記事では「家族の死因を詳しく知る意味はあるのか?」と「死因を詳しく知るにはどうしたらいいのか?」について書いています。

…

…

死因を詳しく知る意味は何か?

死に対する気持ちの整理ができる

これはなかなか目に見えない効果なのですが、個人的には最も重要ではないかと思っています。

死に直面したご遺族は深い悲しみに苛まれます。

特に法医学では突然死を多く扱うことから、その傾向がより強いように思います。

突然の死は予期せぬ出来事であり、遺族は心の準備ができていないため、悲しみやショックが一層深まります。

- 心理的な整理: 死因を知ることで、不確実な部分に対する不安や疑念が解消され、納得感が得られる。

- 後悔の軽減: 自分を責める気持ちを和らげ、後悔を軽減する。

- 安心感の提供: 故人の最期の状況を知ることで、心の平安を得やすくなる。

…

死因が明確になることで、遺族は不確実な部分に対する不安や疑念を解消し、納得感を得ることができます。

これにより、心の中で起こる混乱が少しずつ収まり、現実を受け入れる一歩を踏み出せるのです。

…

例えば、、、

数か月前から「調子が悪い」と家族にこぼしていた方が、ある日、ベッド上で亡くなっていました。

死因がわからない家族は、数ヶ月前からの体調不良との関連が気になり、「あの時、無理矢理にでも病院に連れていけば…」と思い悩みます。

しかし、解剖を行ったところ、死因は【動脈瘤破裂によるくも膜下出血】でした。

出血は新鮮なもので、数ヶ月前の体調不良は今回の死因とは直接関係ないと判断されました。

…

このような場合、確かに“死”という状況は変わりません。亡くなった方が生き返ることはないのですから。

それでも、遺族は最後の「数ヶ月前の体調不良は今回の死因とは直接関係ないと判断されました」という一文で、救われることがあるのです。

解剖によって、遺族は「あぁ、あの時の自分は悪くなかったんだ」と後悔や自分を責める気持ちを和らげることができます。

…

その他の事例として、例えば、

「解剖の結果、虚血性心疾患による急死だったと思われます。なので、最期はそんなに苦しまなかったと思いますよ」

という言葉ひとつが、遺族の心の荷を下ろすこともあります。

こうした情報が提供されることで、遺族は少しずつ安心感を得て、心の整理が進みやすくなるのです。

…

故人を亡くした遺族は、特に死の直後は思考がどうしてもネガティブになります。

「あの時、あぁだったら…」「あの時、こうしていれば…」

これは人として当たり前の反応です。

しかし、医師から死因をきちんと説明してもらうことで、余計な“たられば”が緩和され、遺族はそこから早く立ち直ることができます。

…

また、死因を知ることで、遺族は亡くなった人の最期の瞬間を具体的にイメージしやすくなります。

これにより、故人がどのように亡くなったのかを理解し、心の整理をする助けとなります。

例えば、「最期は苦しまなかった」という情報は、遺族にとって非常に重要な安心材料となり得ます。

これによって、遺族は故人の死に対して納得感を持つことができ、心の平安を得やすくなります。

…

こうして、遺族は悲しみの中でも少しずつ心の整理ができ、故人との思い出を大切にしながら前に進む力を得ることができます。

死因を知ることは、遺族が心の平穏を取り戻し、再び日常生活に適応するための大切なステップとなるのです。

…

…

自分自身の健康管理に繋がる

家族の死因は残された遺族にとっても貴重な健康情報です。これを知ることで、遺族は自身の健康管理に役立てることができます。

- 遺伝性疾患のリスク評価: 家族歴を通じて、自身の病気のリスクを把握。

- 予防策と健康管理: 定期検診の習慣化や健康的な生活習慣の維持。

- 精神的な安心感: 同じ道を辿らないための意識向上。

- 社会的安全対策: 同様の事故を防ぐための取り組み。

家族の死因が遺伝子に関連した疾患である場合、親から子に遺伝することがあります。

他にも例えば、癌や糖尿病、高血圧、脂質異常症などの発症しやすさに関する素因も引き継がれることがあります。

これらの情報を知ることで、遺族は自分自身の健康リスクを把握し、予防策を講じることが可能となります。

…

例えば、親が特定のタイプの癌で亡くなった場合、子供もその癌にかかるリスクが高いことがあります。

そうした情報を早期に得ることで、定期的な検診を受ける習慣をつけることができますし、早期発見・早期治療の機会が増えるでしょう。

早期発見が可能であれば、治療の選択肢も広がります。

…

糖尿病や高血圧などの生活習慣病についても同様です。

家族の病歴を知ることは、自分自身の健康管理に対する意識を高め、健康的な生活習慣を維持するためのモチベーションとなります。

家族が患った病気の原因や予防策を知ることで、日常生活においてより注意深く健康を管理する意識が高まります。

…

またメンタルヘルスにも関わってきます。

家族の死因を知ることで、自分が同じ道を辿らないようにという意識が働き、より健康的な選択をするきっかけとなるかも知れません。

これにより、健康的な生活習慣を維持し、病気の予防に努めることができます。

例えば、食生活の改善や運動習慣の見直しといった具体的な行動を取ることができます。

…

さらに、この視点を社会にまで広げれば、例えば「同じ事故を引き起こさないための安全対策強化」なども同じように言えます。

具体的な死因を知ることで、社会全体として安全対策や予防策を強化し、同様の悲劇を防ぐための取り組みを推進することができます。

交通事故の防止策や、職場での安全管理の見直しなど、多岐にわたる分野での対策強化が期待されます。

…

このように、死因を知ることは個人の健康管理だけでなく、社会全体の安全と健康向上にも繋がる重要な要素と言えます。

故人の死因を理解することで、遺族は自分自身の健康を守り、さらには社会全体の健康と安全を向上させる一助となり得ます。

…

…

法的・保険上の手続きがスムーズに進められる

故人の死因を明確にすることは、法的および保険上の手続きをスムーズに進めるために極めて重要です。

遺族は、悲しみの中で様々な手続きを行わなければならないことが多く、その際に死因に関する情報が欠かせません。

- 生命保険の請求手続き: 死因証明書が必要で、保険金支払いの条件に影響。

- 給付金等の手続き: 給付金申請手続きの迅速化と確実化に寄与。

- 公的手続きの円滑化: 死亡届や年金・社会保険手続きの迅速な完了。

- 事故や事件の調査: 法的調査や訴訟の根拠として重要。

- トラブルの回避: 遺族間の争いを防ぎ、円滑なコミュニケーションを促進。

生命保険の請求手続きには、故人の死因を証明するための死亡診断書/死体検案書が必要となります。

保険会社は、保険金の支払いにあたり、死亡の原因や状況を確認するために詳細な情報を求めます。

例えば、自然死であるのか、事故死や自殺であるのかといった違いによって、保険金の支払い条件が異なる場合があります。

死因が明確であれば、必要な書類を速やかに準備し、保険金の支払いを迅速に受けることができます。

…

労働災害や事件被害者に対する給付金の手続きにおいても、死因やその関連情報は重要となります。

給付金の決定には、死因を初めとした正確な情報が求められます。

例えば、労災によって亡くなった場合、単なる死亡を証明する書類だけでなく、さらに詳細な死亡状況を記した書類の提出が求められることもあります。

死因が明確であれば、これらの手続きを迅速かつ確実に進めることができます。

…

その他にも、故人の死因が明確であることは、役所や関係機関での公的手続きを円滑に進めるために重要となります。

死亡届の提出や、年金・社会保険の手続きなど、多くの手続きが関係機関で行われますが、死因に関する明確な情報があれば、これらの手続きを迅速に完了させることができます。

…

また、故人が事故や事件で亡くなった場合、死因の解明は法的な調査や訴訟においても重要です。

警察や法医学の専門家による調査が行われ、その結果が法的手続きの根拠となります。

遺族は、正確な死因を知ることで、法的な対処を適切に行い、必要なサポートを受けることができます。

…

逆に、死因が明確でない場合は、遺族間でのトラブルが発生する可能性もあります。

例えば、遺産分割や保険金の受取に関して、死因の不明確さが原因で争いが生じることがあります。

死因が明確であれば、こうしたトラブルを未然に防ぎ、遺族間の円滑なコミュニケーションと協力が促進されます。

…

このように、故人の死因を知ることは、遺族が直面する多くの法的および保険上の手続きをスムーズに進めるために不可欠です。

遺族が速やかに必要な手続きを行い、支援や補償を受けることで、悲しみの中でも生活を再構築するための一歩を踏み出すことができます。

…

…

以上、【死因を知ることの重要性】は理解できたかと思います。

では、実際にどのようにすれば詳しい死因を知ることができるのか?

次はこれについて書いていきたいと思います。

…

死因を詳しく知るためにはどうすればよいのか?

家族の死因を詳しく知るための方法は、実際のところ1つしかありません。

それは『診察/検案した医師に説明を求めること』です。

これが唯一の方法です。

逆に、診察や検案をしていない医師に説明を求めてもあまり意味がありません。

それは、実際にご遺体を見ていない医師が、正確な情報を提供することは難しいからです。

…

本来、遺族が働きかけることなく、医師が遺族に対して丁寧な死因の説明をすべきですが、現実は必ずしもそうではありません。

では、「詳しい死因が知りたい」と考えるご遺族が、取ることのできる具体的な手段について見ていきましょう。

…

死亡診断書/死体検案書の確認

まず何より重要なのは、『故人の死亡診断書/死体検案書を確認すること』です。

死亡診断書は通常、故人が病院で亡くなった場合に発行され、死体検案書は事故や突然死などの場合に警察医や法医学者によって発行されます。

これらの書類には、死亡時刻や死亡場所の他、医師が判断した死因が記載されています。

場合によっては、「その他特に付言すべきことがら」などの欄に追加情報が記載されていることもあります。(死亡診断書では、記載のない場合も多いですが…)

これらの書類を確認することで、死亡に関連した基本的な情報を知ることができます。

…

しかし、残念ながら、死亡診断書や死体検案書を見ただけでは、死亡の状況が十分に理解できないことも多いです。。

その場合は、次の手段に進みます。

…

担当医師への問い合わせ

死亡診断書や死体検案書に記載された情報だけでは不十分な場合、診断や検案を行った医師に直接問い合わせることを考えます。

具体的には、死亡診断書や死体検案書の下部に記載されている医師の名前と所属先に問い合わせてみることが有効です。

実際に問い合わせをする際には、具体的な質問内容を準備しておくと、よりスムーズに情報を得ることができます。

例:

「死因として記載された病気の状態や経過について詳しく教えてほしい」

「病気の発症や進行を防ぐためにどのような対応があったのか?」

「(死因によっては)家族に遺伝する可能性があるのか?」

法医解剖の場合、「回答してよいか警察に確認してみます」となることも多いですし、病院の場合でも、すぐにその場で回答が得られることは少ないかもしれません。

しかし、あらかじめ聞きたいことを伝えておけば、その場で回答が得られなくても、後日適切に回答してもらえる可能性があります。

…

何度も強調しますが、「死因に関する情報は、書類を書いた医師に尋ねるしかない」のが現実です。

詳しい説明をしてもらえるように、医師に対しても「何を聞きたいのか」を明確にしておくことがポイントです。

…

…

ただし現実は、、、

…とは言え、現実には、遺族が問い合わせをしても、医師がきちんと死因について説明してくれる機会は多くありません。

病院や警察医の先生も非常に忙しいですし、現代の日本において「死因の問い合わせ」はそれほど一般的ではないからです。

この背景には、「きちんとした死因究明がなされていない」という点も関係しているのではないかと個人的には思っています。

例えば、「死因を記載した医師自身が、正確な死因を判断できていないために遺族に説明することができない」という状況もあるのではないでしょうか。

病院によっては、「当直医が看取り対応をしているが、十分な引き継ぎがなされず、当直医が患者の死因について把握できていない」ということもあり得ます。

自分が知らないことを他人に説明することはできません。

ですから、まず「死因をきっちり究明すること」は必須の大前提です。

…

また、法医学者の立場からしても、歯がゆい現状があります。

私自身もできる限り遺族の声に応えて、解剖の結果をきちんと説明したいと常日頃から思っていますが、

実際には「警察の捜査情報に関わるため…」などの理由で、なかなか難しいことも少なくありません。

これは法医学者として本当に辛い現実です。

「遺族のために解剖しているのではなく、警察のために解剖しているんだな…」と痛感することがあります。

ただ、近年始まった調査法解剖では、情報公開のハードルが比較的低く、実際に遺族に対して解剖情報をオープンにしている教室もあるようです。

また、都市部で行われる“行政解剖”では、遺族への説明がより積極的に行われているケースも見られます。

このような取り組みを参考にしながら、今後は解剖情報を含めた死因に関する情報が、少なくとも遺族には確実に還元される時代が来ることを願っています。

…

…

まとめ

家族の死因を詳しく知ることは、心理的な整理や健康管理、法的手続きを円滑に進めるために非常に重要です。

死因を知ることで得られる情報は、遺族が自身の健康リスクを把握し、適切な予防策を講じる助けとなるだけでなく、悲しみの中で心の整理を進める大きな支えとなります。

…

ただ実際は、医師が自発的に詳細な説明を行わない場合もあり、遺族が積極的に情報を求めなければならないこともあります。

遺族が死因を詳しく知るための具体的な手段として、まずは死亡診断書や死体検案書を確認し、不明な点があれば診察や検案を行った医師に問い合わせることが大切です。

その際は、医師に対して具体的な質問を準備し、必要な情報を得ることが重要です。

…

現実には、遺族が問い合わせをしても、医師がきちんと死因について説明してくれる機会は多くはないかも知れません。

法医学の現場でも、情報公開のハードルが低い調査法解剖や行政解剖などの取り組みが進んでいることを参考に、今後は解剖情報を含めた死因に関する情報が遺族に確実に還元されることが期待されます。

…

家族の死因を知ることは、悲しみを和らげるだけでなく、遺族の今後の生活においても多くのメリットがあります。

今回の記事では、大切な家族を失った悲しみの中で、少しでも心の平安を得るために、そして自身の健康を守るために、死因について詳しく知ることの重要性を改めて見つめ直してきました。

本記事が、皆さんの心の整理や健康管理に少しでも役立つことを願っています。

故人を偲び、日々を大切に過ごすための一助となれば幸いです。