先日↑のYouTube動画がXのタイムラインに流れてきました。

大学教授の紹介動画で大変興味深いです。

特筆すべきはやはりその分野が法医学であり、かつ現役の監察医だということでしょう!

今回は、この動画に関連して“監察医”について書いていきたいと思います。

…

監察医とは?

まず「監察医をとはなんぞや?」を一言で説明すると『死因究明の専門家』になります。

法医学者としての主戦場である“大学法医学教室”でも、もちろん「死因究明」は行うわけですが、

同時に“大学職員”でもあるので、死因究明(解剖など)以外に、教育や研究活動が業務として課されています。

一方で、監察医は専ら死因究明が任務ですので、「死因究明の専門家」ということになるわけですね。

…

ただ動画内にもありましたが、「監察医が扱うの非犯罪死体である」というのを知らない人が世の中にはとても多いように感じます…。

つまり「原則、監察医は殺人事件や傷害致死事件のご遺体は扱わない」ということです。

警察がすでに事件性を否定したご遺体を解剖する → 監察医

事件性が疑わしい ないし 不明のご遺体を解剖する → 大学法医学者

これはドラマの脚本家や漫画原作者はしっかりと理解しておくべきだと思いますね。笑

また司法解剖では、解剖結果等を踏まえた鑑定書という文書を作成しなければなりませんが、

監察医の行う行政解剖ではその必要はなく、比較的あっさりしています。

…

監察医制度のある地域は?

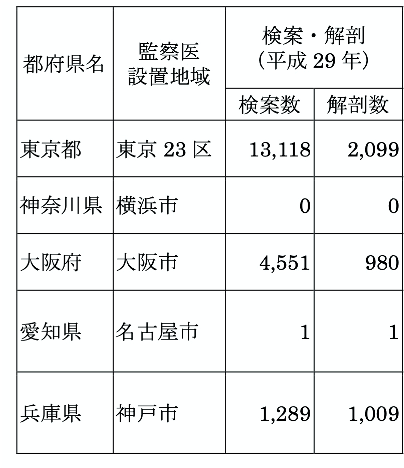

この監察医が置かれている地域は、全国でもたった数都市に限られています。

それが【東京都23区、大阪市、神戸市、名古屋市】の4地域です。

そしてさらに、このうち名古屋市は、解剖実施数が年間数件のみとなっています。

このように「名古屋市の監察医制度は実質的には機能していない」ため、

『実際に監察医制度が機能しているのは、東京都23区、大阪市、神戸市だけである』

と言われるわけですね。

…

監察医にはどうすればなれるか?

それでは、どうやったら監察医になれるのか?

あまり知らない人も多いですが、監察医は前述の都市を抱える都府県で働く“地方公務員”になります。

ただ公務員ではありますが、一般的な公務員試験を受けるようなことは無いようで、

実際のところは、冒頭の動画にもあるように、“現職からの推薦”が多いです。

法医学教室の院卒後、知り合いのコネを使って監察医に任命されることが多いみたいですね…と言うとイメージが悪いですが、笑

後述のように、各大学に監察医を兼務している法医学の先生が割といたりしますので、その先生を伝ってなるわけですね。

…

監察医の人数

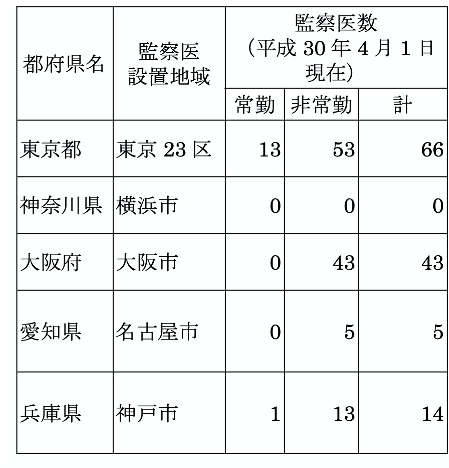

法医学者自体レアキャラですので、全国の監察医も決して多いわけではありません。

画像少し古い(平成30年)ですが、↑にあるように監察医は全国で128人です。

それなりにいるように思えますが、このうち常勤は14人で、非常勤が114人と圧倒的に非常勤が多くなっています。

従って、「死因究明の専門家」として、毎日常勤の監察医として働く法医学者は全国でも十数人しかいないのです。

この理由は「殆どの監察医が普段は大学教員として働いているから(監察医を兼務しているから)」です。

大学職員をメイン業務としつつ、サブジョブとして月数回程度の監察医業務を行っているというのが実態です。

ちなみに、“認定医を持っていない監察医”もいるでしょうが、全国の法医認定医は140人程度なので、

「監察医を兼務している法医学者はどれほど多いか?(→ 法医学の中では、思っているほど監察医は少なくもない)」というのが理解できるかと思います。

…

監察医制度の実際

「全国で百人以上の監察医かーすごいな」とも思えるのですが、

全国的に監察医制度自体は縮小傾向にあります。

直近でいえば、2014年に神奈川県は監察医制度を廃止しました。(参考ニュース①)

そして、2016年には大阪府(大阪市)で監察医制度を廃止するかも?というニュースが流れました。(参考ニュース②)

ちなみに、その後、大阪府は監察医制度の廃止を撤回しています。(参考ニュース③)

この流れが出てくるのは、やはり「監察医制度の運用にはお金がかかるから」でしょう。

(と言っても、全体として見れば運営に必要な額はそこまでではないですが…)

冒頭にも書いたように、監察医は公務員であり、監察医制度を運用するのは“都府県”です。

都府県なのに、、、監察医制度が導入されているのはどこでしょう?

東京都全体ではなく、東京都23区のみ

大阪府全体ではなく、大阪市のみ

兵庫県全体ではなく、神戸市のみ

↑このような都府県内のギャップ/不公平感も、都府県としては良く思っていないんでしょうね。。

そういう傾向もあってか、監察医制度が機能している地域の中でも、

「満足に機能できている地域は“東京都23区”のみ」

と言ってる法医学者もいるくらいです。

しっかりとした額の予算が組まれているのは東京都だけらしいです。

ですので、就職するなら、個人的には東京の監察医をおすすめしますかね。(大阪と神戸の監察医の先生、すみません。。)

…

監察医の印象

以上、世間的には“監察医”という言葉自体は結構有名だと思いますが、

法医学界の中では、案外ひっそりとしているというのが実は私の印象です。

結局大半の監察医が、大学法医学教室に籍を置く法医学者による兼務(非常勤)ですし、

学会でも監察医として顔が出てくるのは、そこからさらに極々少数の先生方だけですからね…。

監察医は公務員ということで「大学よりも融通が利かない」とも聞きます。

【なり方】の不透明さもあり、法医学者のキャリアとしてはなかなか考え難い存在だったりするのが実際のところですかね。。

…

監察医のまとめ

まとめると…

- 監察医は“死因究明の専門家”である(大学のような研究や教育はない)

- 監察医は事件性の否定されたご遺体の解剖を担う(殺人事件や傷害致死事件などは扱わない)

- 監察医になるためには、現職の監察医からの推薦が多い

- 監察医は全国で約130人ほどいるが、その約9割が大学をメインとする非常勤監察医である

- 監察医が実際に機能しているのは、東京都23区、大阪市、神戸市の3地域(東京都23区は比較的予算もしっかり)

こんなところでしょうか。

法医学者の中でも一際有名な“監察医”について、皆さんの理解が深まれば幸いです。